永楽通宝の全種類と特徴、その買取価格

今回は、古銭コレクターに人気のある穴銭から「永楽通宝」をご紹介致します。

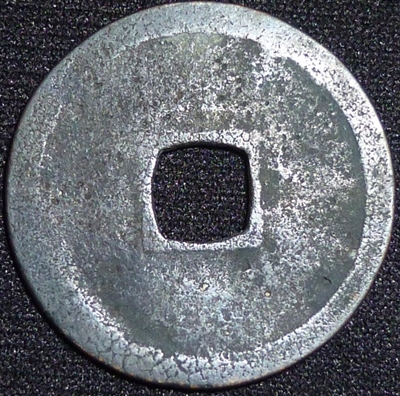

『永楽通宝』は、穴銭の一種で、その銭の中心には穴銭の特徴である正方形の穴が開いています。

また、銭の表面には、寛永通宝と同様に「永楽通宝」と刻まれているので他の古銭とは一目で区別をつけることができます。

この永楽通宝は、もともとは、中国『明』から貿易で室町時代から日本に輸入された銭で、江戸時代 慶長13年(1608年)に通用禁止令がだされるまで流通していました。

ちなみに『永楽』とは、明の第3代皇帝 永楽帝(えいらくてい)を意味しています。

豊臣秀吉は、質の良かったその永楽通宝を真似て、日本独自の永楽通宝を作らせ、天正十五年(1587年)~天正十八年(1549年)にかけて戦の恩賞用とされていました。

このことから『天正永楽(てんしょう)』とも呼ばれています。

天正の時代というのは、織田信長軍と徳川家康軍が武田勝頼軍と激突した長篠の戦いや、明智光秀が織田信長への謀反を起こした本能寺の変、豊臣秀吉が関白になった時代です。 まだ戦国時代真っ只中です。

その日本鋳造の永楽通宝の代表的なものには、『垂足宝』、『ノム楽』、『流永』、『曲永』、『曲永大字』、『中正』があります。

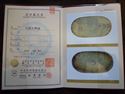

また、金銀製は『太閤金銀銭』と呼ばれ、永楽通寳正様、永楽通寳背紋様、永楽通寳潤縁、天正永楽正永、天正永楽直足宝、天正永楽中正、天正永楽潤字、永楽通寳背桐紋、永楽通寳無背文、永楽通寳奇書など11種類存在しており高いもので400万円もの値が付くこともあります。

永楽通宝の表面

永楽通宝の背面

永楽通宝の中でも人気のある『ノム楽』の特徴と見分け方のポイントはご覧のとおりです。

[見分け方]

1. 「永」の字の4画目の起点が玉だまりができていて、付け根がくびれていること。

2. 「辶」と「用」が接していること。

3.「用」の2画目の跳ねが縦棒の途中から出ていること。

4. 「樂」の9画目と10画目、11画目が、「ノ」と「ム」となっていること。この事からノム楽と呼ばれています。

5. 「寶」の6画目が細く短いことです。

永楽通宝 『ノム楽』の見分け方のポイント↓

『永楽通宝』の全種類と特徴、その買取価格です。

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。 ※打製背桐には大小2種類があります。

古銭の種類と価値の見分け方はこちら