今回は、江戸時代に鋳造された一分判金の種類と見分け方・価値についてご紹介を致します。

希少価値が高い一分判金ともなればなんと!400万円以上の価値になることもありますのでぜひ最後までお読み下さいね(^^♪

一分判金は、慶長6年(1601年)に初めて鋳造されてから慶応3年(1867年)までに佐渡一分判金を含め、全部で12種類鋳造されました。

それらは、額一分判金・慶長一分判金・元禄一分判金・宝永一分判金・正徳一分判金・享保一分判金・佐渡一分判金・元文一分判金・文政一分判金・天保一分判金・安政一分判金・万延一分判金です。

一分判金の特徴と見分け方

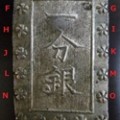

一分判金の形は、すべて長方形で表面の上部に扇の枠の中に五三の桐紋、中部に『一分』の文字と下部に五三の桐紋が刻印されています。

裏面には、江戸時代に御金改役(ごきんあらためやく)であった後藤庄三郎光次の「光次」の署名と花押が刻印されています。

また、裏面右上には鋳造時期を示す年代印が刻印されています。

一分判金のなかには年代印が無いものもありますが、多くの一分判金は、この年代印で種類を見分けることができます。

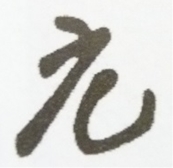

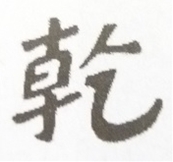

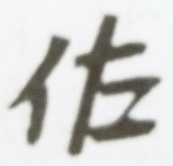

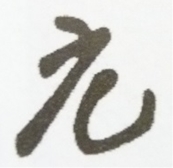

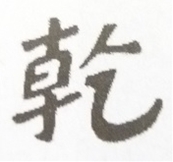

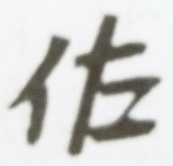

たとえば、”佐”の文字が刻まれていたら佐渡一分判金、”正”が刻まれたいたら安政一分判金というように年代印が一つの見分ける方法です。

その年代印を下の表にまとめましたので参考にして下さいね(^^♪

| 名称 |

年代印 |

| 元禄一分判金 |

|

| 宝永一分判金 |

|

| 佐渡一分判金 |

|

| 元文一分判金 |

|

| 文政一分判金 |

|

| 天保一分判金 |

|

| 安政一分判金 |

|

※本ページは日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より参考、掲載しております。

一分判金の価値

気になる価値ですが、一分判金の種類や保存状態・書体によって価値が大きく変わってきます。が、一分判金の希少価値が高いため全体的に高額となります。

なかでも佐渡一分判金ともなれば400万円もの値がつきますし、数十万円の価値がある一分判金も珍しくはありません。

また、一分判金のなかには ”逆打” といって本来、表面と裏面の向きが同じになるはずが、逆になっているものがあり、非常に高い希少価値となるため高額で取引がされています。

現在でいう50円の穴がズレているエラーコインのようなものです。

| 名称 |

種別 |

価格(円) |

| 上 |

中 |

下 |

| 慶長一分判金 |

江戸座 |

350,000 |

250,000 |

100,000 |

| 江逆打 |

600,000 |

400,000 |

300,000 |

| 京座 |

400,000 |

300,000 |

130,000 |

| 京逆打 |

700,000 |

500,000 |

350,000 |

| 駿河座 |

400,000 |

300,000 |

130,000 |

| 駿逆打 |

800,000 |

550,000 |

400,000 |

| 古鋳前期 |

1,000,000 |

600,000 |

350,000 |

| 片本 |

800,000 |

500,000 |

350,000 |

| 両本 |

1,600,000 |

1,200,000 |

800,000 |

| 元禄一分判金 |

長元 |

450,000 |

250,000 |

180,000 |

| 短元 |

600,000 |

400,000 |

250,000 |

| 逆打 |

700,000 |

400,000 |

300,000 |

| 宝永一分判金 |

– |

300,000 |

200,000 |

100,000 |

| 逆打 |

800,000 |

500,000 |

350,000 |

| 正徳一分判金 |

– |

1,300,000 |

1,000,000 |

650,000 |

| 享保一分判金 |

– |

100,000 |

70,000 |

50,000 |

| 逆打 |

400,000 |

300,000 |

200,000 |

| 佐渡一分判金 |

– |

4,000,000 |

3,000,000 |

2,000,000 |

| 元文一分判金 |

– |

40,000 |

30,000 |

15,000 |

| 逆打 |

120,000 |

90,000 |

60,000 |

| 文政一分判金 |

– |

60,000 |

35,000 |

25,000 |

| 逆打 |

150,000 |

100,000 |

60,000 |

| 天保一分判金 |

– |

60,000 |

45,000 |

30,000 |

| 逆打 |

250,000 |

180,000 |

120,000 |

| 安政一分判金 |

ハネ分 |

500,000 |

350,000 |

270,000 |

| トメ分 |

700,000 |

500,000 |

350,000 |

| 逆打 |

1,500,000 |

1,200,000 |

800,000 |

| 万延一分判金 |

ハネ分 |

250,000 |

200,000 |

120,000 |

| トメ分 |

400,000 |

300,000 |

200,000 |

| 逆打 |

800,000 |

600,000 |

400,000 |

慶長一分判金には、「江戸座」、「京座」、「駿河座」があり、それぞれ鋳造地を意味しています。極印および製作から判断されますが根拠に乏しいと言われています。

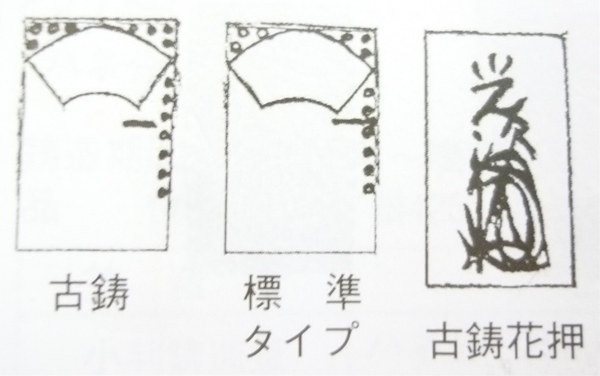

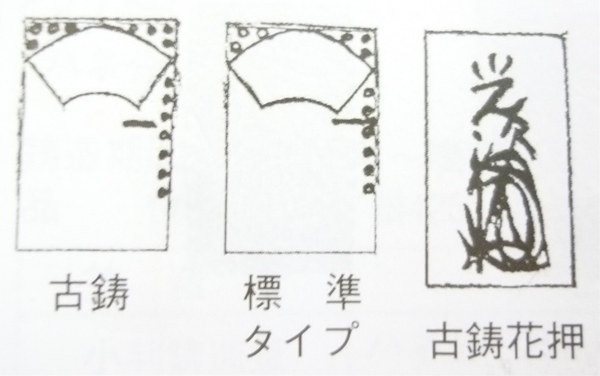

こちらが上記表の「古鋳」と呼ばれる書体で下の画像のような特徴をもっています。

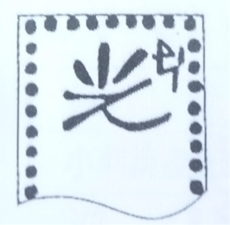

また、こちらが、上記表の「片本」です。右側上にだけに ”本” の字が刻印されていることから「片本」と呼ばれています。

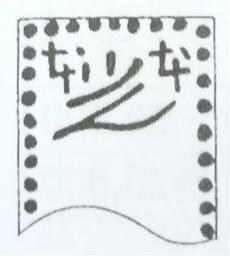

右側だけではなく、左側にも「本」の文字があるものは、「両本」と呼ばれています。

一分判金の品位と重さ

一分判金それぞれの品位/量目(重さ)は下記のとおりです。

| 名称 |

鋳造期間 |

品位/量目 |

| 慶長一分判金 |

慶長6年~元禄8年(1601年~1695年) |

金 857/銀143 量目 4.43g |

| 元禄一分判金 |

元禄8年~宝永7年(1695年~1710年) |

金 564/銀436 量目 4.46g |

| 宝永一分判金 |

宝永7年~正徳4年(1710年~1714年) |

金 834/銀166 量目 2.33g |

| 正徳一分判金 |

正徳4年(1714年) |

金 857/銀143 量目 4.43g |

| 享保一分判金 |

享保元年~元文元年(1716年~1736年) |

金 861/銀139 量目 4.40g |

| 佐渡一分判金 |

正徳4年(1714年) |

金 861/銀139 量目 4.43g |

| 元文一分判金 |

元文元年~文政元年(1736年~1818年) |

金 653/銀347 量目 3.25g |

| 文政一分判金 |

文政2年~文政11年(1819年~1829年) |

金 560/銀440 量目 3.27g |

| 天保一分判金 |

天保8年~安政5年(1837年~1858年) |

金 568/銀432 量目 2.80g |

| 安政一分判金 |

安政6年(1859年) |

金 570/銀430 量目 2.24g |

| 万延一分判金 |

万延元年~慶応3年(1860年~1867年) |

金 574/銀426 量目 0.82g |

古銭の種類と価値はこちら