二分判金の種類と見分け方・価値|逆打ちは170万円もの高値で取引

今回は、二分判金の種類と価値・見分け方についてご紹介を致します。

二分判金は、江戸時代 文政元年(1818年)に初めて鋳造され、明治2年(1869年)まで鋳造されていました。

その間、文政二分判金(真文二分)、文政二分判金(草文二分)、安政二分判金、万延二分判金(安政型)、万延二分判金(明治型)、明治二分判金の6種類の二分判金が鋳造されています。

そんな二分判金の逆打ちは希少価値が高く、なかでも文政二分判金(草文)の逆打ちは170万円もの値が付くこともあります。

そこで、二分判金の種類と見分け方・価値を分かりやすくご説明しておりますので最後までお読み下さいね(^^♪

二分判金の種類と見分け方

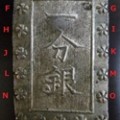

二分判金のいずれも形状は長方形で、表面の上部に扇枠に五三の桐紋、中心部に「二分」の文字が刻印されています。

下部には、五三の桐紋が刻印されています。 ※写真は明治二部判金を掲載しております。

また、裏面には後藤庄三郎光次(みつつぐ)の署名と花押が刻まれています。

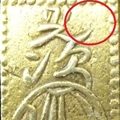

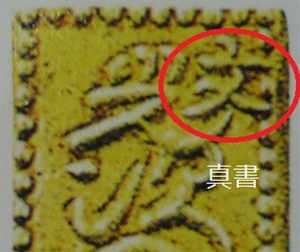

文政二分判金(真文二分)、文政二分判金(草文二分)の裏面右上に鋳造時期を示す年代が刻印されています。その年代印の文字やその書体から鋳造された年代や種類を見分けることができます。

たとえば、裏面の右上に、「文」の文字があれば、これは鋳造された時期、すなわち、文政時代を表しています。

この「文」の書体に真書(楷書)と草書の2種類があります。 真書(楷書)とは簡単に言うと分かりやい書体で、草書とは、くずした文字の書体を言います。

真書のタイプが二分判金の中で最も古く、最初に鋳造された二分判金は「文政二分判金(真文二分)」となります。

鋳造期間は、文政元年から文政11年(1818年~1828年)です。

草書のタイプが、次に鋳造された「文政二分判金(草文二分)」で、鋳造期間は、文政11年から天保3年(1828年~1832年)です。

安政二分判金の裏側の右上には「文」のような文字はありませんが、明治二分判金・万延二分判金の3.0グラムより大きく5.62gもあります。

重さから二分判金の種類を区別することができますし、裏面の「文」の文字があるか無いかで文政二分判金と見分けることができます。

二分判金の価値

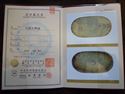

気になる価値ですが、万延二分判金が状態が良ければ25万円もの値が付くこともあります。明治二分判金は、グッと価値が下がって状態が良くても12,000円、悪いと6,000円と半額になってしまいます。

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」から引用をさせて頂いております。

二分判金の逆打ちの価値は、通常の判金の2.5倍から10倍以上の値がつきます。エラー銭として世にあまり出回らないので価値が上がります。

ちなみに、この逆打とは、二分判金の表面と裏面の方向が逆になっているもので、現在でいうエラーコインにあたります。

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」から引用をさせて頂いております。

それぞれの品位/量目は下記のとおりです。

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」から引用をさせて頂いております。

古銭の種類と価値の見分け方はこちらから