天保通宝の見分け方と価値|希少価値が高いものは30万円以上の値段

今回は、天保通宝の見分け方と価値についてご紹介を致します。希少価値が高い天保通宝の値段は30万円以上にもなりますので最後までお読み下さいね♪

天保通宝は、小判型の楕円形をした中心部に “郭” と呼ばれる正方形の穴がある穴銭です。

また天保通宝は、寛永通宝とならんで多くの方に知られた古銭で、天保通宝を専門に収集している方がいるほど人気の古銭です。

天保6年(1835年)に百文通用として鋳造され明治24年(1891年)までの長きにわたって流通しました。そのため種類が多く価値も様々です。

そんな天保通宝の種類の見分け方と価値について詳しくご説明をしておりますのでご覧くださいませ。

天保通宝の見分け方

天保通宝は、百文通用として鋳造されが、実際には80文で流通しました。

お蕎麦1杯が約16文、現在の520円ほどと言われてますから、現在のお金でいうと天保通宝1枚で2600円にもなります。

250文で1朱銀1枚、または1朱金1枚と同額になるんですよ。

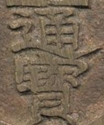

形は、小判型の楕円形で、中心部に “郭” と呼ばれる正方形の穴がある穴銭です。

表面には「天保通寳(てんぽうつうほう)」と刻まれています。

裏面上部には「當百」と刻まれています。「當百」は、”とうびゃく” と読み、1文銭100枚を意味しています。

あっ、ちなみに、1文銭とは寛永通宝の裏面が波型になっていないつるっとした古銭のことです。

また、裏面下部には後藤家の花押も刻まれています。

天保通宝は、その年代や天保通宝の書体から久留米藩、薩摩藩、福岡藩、岡藩、土佐藩、長州藩、会津藩、仙台藩、久保田藩、盛岡藩など24種類の代表的なものがあります。

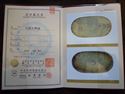

希少価値が高い天保通宝にもなると、300,000円もの価値になります。また母銭ともなるとその数倍の値段になることもあります。

ちなみに、この母銭とは、通用銭を鋳造する時の母型(ぼけい)で、材質や寸法に違いがあります。通常銭よりほんのわずかだけ大きく、文字なども鮮明という特徴があります。

天保通宝で最も希少価値が高いのは、幕末以降に作られた ”南部 小字” で通常銭で300,000円から100,000円までの価値があります。

天保通宝の種類と価値

下の表が天保通宝の種類とその価値です。

鋳造された年代に「幕末」が多いのは、久留米藩、薩摩藩、福岡藩、岡藩、土佐藩、長州藩、会津藩、仙台藩、久保田藩、盛岡藩で幕府に隠れて密かに鋳造されたからです。

当時は偽造通貨で価値がなかったものでも、現在では古銭として根強い人気があるのがこの天保通宝です。

水戸藩は幕府から許可を得て鋳造されていたので密鋳ではありません。

| 名称 | 素材 | 年代 | 価格(円) | |

| 母線 | 通用銭 | |||

| 本座長郭 | 銅 | 天保6年~ | 80,000 | 2,000~1,200 |

| 本座細郭 | 銅 | 天保6年~ | 130,000 | 2,000~1,200 |

| 本座広郭 | 銅 | 弘化2年~ | 50,000 | 1,800~1,000 |

| 本座中郭 | 銅 | 慶応2年~ | 稀 | 20,00~10,000 |

| 薩摩 短尾通横郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 10,00~5,000 |

| 薩摩広郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 3,000~1,500 |

| 福岡 離郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 36,000~18,000 |

| 岡 痩通 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 5,000~2,500 |

| 高知 額輪短尾通 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 8,000~3,000 |

| 山口 曳尾 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 25,000~14,000 |

| 山口 方字 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 15,000~8,000 |

| 山口 大字平通 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 80,000~40,000 |

| 水戸 濶字退宝 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 5,000~2,500 |

| 水戸 短足宝 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 5,000~2,500 |

| 水戸 大字 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 8,000~3,500 |

| 会津 短貝宝 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 18,000~10,000 |

| 会津 長貝宝 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 130,000~60,000 |

| 会津 広郭長足室 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 250,000~130,000 |

| 秋田 長郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 18,000~10,000 |

| 秋田 広郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 25,000~15,000 |

| 秋田 離郭 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 60,000~40,000 |

| 南部 大字 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 50,000~30,000 |

| 南部 銅山手 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 50,000~30,000 |

| 南部 小字 | 銅 | 幕末~ | 稀 | 300,000~100,000 |

また表のなかの古銭の専門用語はこのようになります。

表のなかの「本座」とは、天保通宝の鋳造場所が幕府公式であることを示しています。

天保通寶の見分け方と買取価格はこちらはこちら