古文銭 大泉五十(たいせんごじゅう)の見分けと価値

今回は、古文銭の中から大泉五十(たいせんごじゅう)という穴銭の見分け方と価値をご紹介致します。

ちなみに、古文銭とは、中国で紀元前221年 秦の始皇帝によって鋳造された半両銭から、唐の時代 武徳4年(西暦621年)に鋳造された開元通宝までの銭を言います。

大泉五十は、中国「新」の時代(西暦9年から23年)に造られた貨幣で、渡来人とともに日本(当時は弥生時代)に入って来たと言われています。

大泉五十の見分け方

大泉五十の表面には、上に「大」、下に「泉」、右に「五」、左に「十」の文字が刻まれています。 それで、大泉五十(だいせんごじゅう)と言います。

見分け方は簡単ですね(^^♪

この大泉五十という刻印には意味があって、「この大きな銭1枚は貨泉50枚と同等」という意味があります。

寛永通宝や天保通宝など日本の多くの古銭は、その鋳造された年代を表していますが、中国の古銭にはその価値を表しているものがあって珍しい気もします(^^♪

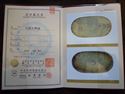

ちなみに貨泉とはこの写真の古銭です。

この貨泉50枚と大泉五十の1枚が等価でした。

大泉五十の「泉」は、「銭」を意味していて、音読みではどちらも「セン」ですね。

さきほど大泉五十は、中国「新」の時代に造られた貨幣とご紹介致しましたが、西暦8年~23年に王 莽(おう もう)が前漢最後の皇太子の孺子嬰(じゅし えい)より国を引き継ぎ「新」の国を建てました。

そのときに鋳造された貨幣がこの大泉五十です。貨泉も同じく王 莽によって天鳳1年(西暦14年)に鋳造した貨幣で,径が1寸 (3.3cm) 、重さが5銖(しゅ) (約 8g) です。

中央に方孔(ほうこう)があり右側に「貨」,左側に「泉」の2字が刻まれています。

今から2000年前の中国ではもう既に貨幣が作れていたんです。日本では大陸から農耕が伝わったころですからどれだけ中国が進んでいたのかが良く分かります。

ちなみに、大泉五十の裏面には文字は刻まれていません。

銭の中央には、穴銭の特徴でもある穴があり、その穴には縁がある内郭となっているのも特徴です。

大泉五十の価値

大泉五十は古い割には、相場的には2,000円から700円の安価な価格で取引されています。

素材は銅で、私の所持している大泉五十も写真のとおり青錆びが出ています。

青錆が写真のように出ていても決して擦ったりして取り除かないようにしましょう。

取り除く時に、古銭を傷つけたりして逆に値打ちを下げてしまうこともあるからです。

古銭の種類と価値の見分け方はこちら