寛永通宝|古寛永銭と新寛永銭の見分け方

今回は、多くの方が一度は目にしたことがある寛永通宝の種類について詳しくご紹介をさせて頂きます。

皆様もよくご存知の寛永通宝は、実は! 古寛永(こかんえい)と、新寛永(しんかんえい)と2種類に大別されます。

この寛永通宝は、寛永3年(1626年)から約260年の長期に渡り鋳造された為その種類は数百種類にもおよびます。

たとえば、書体が違っていたり、「寛」の字の尾っぽが長くなっているもの、寛永通宝の裏面が波型になっているものから、「十」や「盛」などの文字が背面に刻まれているものなど様々です。

種類が多いだけに見分けるのが難しい寛永通宝もありますが、その種類や保存状態によっては30万円、40万円以上の値がつくこともあります。

そんな寛永通宝ですが、冒頭で申し上げた通り古寛永と新寛永に分けられます。

古寛永は、寛永3年(1626年)より寛文8年(1668年)文銭の鋳造が始まる以前の日本各地において鋳造された寛永銭に対する総称で、芝・浅草・坂本・水戸・仙台・吉田・松本・高田・岡山・萩・竹田・建仁寺・沓谷・鳥越などの鋳造地の貨幣があります。

新寛永は、寛文8年(1668年) 江戸亀戸村で、幕府の直轄として鋳造されのが始まりで、背に波型のある貨幣を四文通用とし、その他を一文として、銅、鉄にて鋳造されました。

そんな古寛永と新寛永ですが、簡単に見分けることができます。

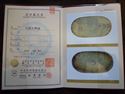

下の写真のように『寶』の字の『貝』の下の部分が『ス』になっていると古寛永です。

一方の新寛永通宝は、『寶』の字の『貝』の下の部分が『ハ』になっています。

また背面に、「文」「佐」「仙」「十」「小」「千」「一」「川」「元」「足」「長」「久」「ト」「盛」「ノ」の文字があれば新寛永銭です。

こちらの寛永通宝の背面には『文』の文字が刻まれており新寛永通宝というのが分かります。

また、こちらの寛永通宝の背面には『盛』の文字が刻まれており新寛永通宝というのが分かります。

背(背面)に波型があれば、これもまた新寛永銭です。

ちなみに、この波型のある新寛永通宝は明和5年(1768年)に鋳造された4文銭です。同じ寛永通宝であることから通常の1文銭と区別する為に裏面に波型が付けられています。波型の寛永通宝には、21波と11波があり、写真の寛永通宝は11波となります。

いかがでしたでしょうか。古寛永と新寛永の見分け方を今回ご紹介をさせて頂きましたが、価値のある寛永通宝の見分け方もご紹介しておりますのでぜひご覧ください。

※ここでご紹介する価格は、日本貨幣商協同組合発行の「日本貨幣カタログ」の価格を参考にしております。

古銭の種類と価値の見分け方はこちら