天保小判金(保字小判)の価値と見分け方|150万円もの価値に!

今回は、天保小判金の価値と見分け方をご紹介致します。

ちなみに、江戸時代に作られた小判は、慶長小判金・元禄小判金・宝永小判金・正徳小判金・享保小判金・佐渡小判金・元文小判金・文政小判金・天保小判金・安政小判金・万延小判金の全11種類となります。

この天保小判は、1837年(天保8年)から1858年(安政5年)にかけて8,129,450両も鋳造されました。

裏面には、年代印の ”保” が印字されていることから保字小判とも呼ばれています。

天保8年は、第12代 徳川家慶(とくがわ いえよし)が将軍に就任した年で、天保の大飢饉が起こった年です。その為、財政赤字の補填を目的としたのが天保小判への吹き替えでした。

吹き替えとは、流通している以前の小判を回収して、溶解することで新しい小判を鋳造する方法を言います。この時、小判に含まれる金の量を減らすことでより多くの貨幣を鋳造し、幕府の財源を増やすという意図で行われます。

天保小判金の見分け方

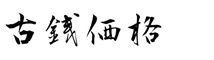

天保小判金の表面には、五三の桐と後藤光次(みつつぐ)と花押が刻まれています。

裏面には、「天保」を表す年代印の「保」が刻印されています。

鋳造期間は、天保8年(1837年)から21年(1858年)です。

また、金座人印が「坂」、吹屋棟梁印が「東」です。

金座とは、金貨の鋳造を幕府から独占的に請け負った貨幣鋳造組織で、金座の役所であった後藤役所、地金の製造を担当した金座人役所、貨幣の成形を担当した吹所(ふきしょ)の3つの組織からなっていました。

小判の金座は、1601年(慶長6年)、江戸・京都・佐渡・駿河にありましたが、1695年(元禄8年)に京都と佐渡が廃止され、江戸金座の出張所としての位置付けで、京都金座、佐渡金座となりました。

今は金座という地名は残っていませんが、銀座は皆さんもよくご存知の東京にある高級店が立ち並んでいる今ではブランド化した地名ですよね。

この銀座は、江戸時代に銀貨の鋳造が行われ、銀座以外での貨幣鋳造が厳しく取り締まられたことから名付けられ、今もそれが地名になっているんです。

「金座人印」とは、その金座の事務官および技官のとてもお偉い方々の印で、吹屋棟梁印とは、吹所(鋳造所)のお偉い方の印を示しています。

天保小判金(保字小判)表面↓

天保小判金(保字小判)裏面↓

重さは、11.20gで、文政小判の13.07グラムと比べると7分の6ほどの重さしかありません。ただし、文政小判よりほんの少しだけ金が含まれる割合が増えています。

天保小判金の価値

気になる天保小判金の価値ですが、最低でも20万円もの高値が付きます。

献上大吉ともなると、なんと!150万円もの値が付きます。

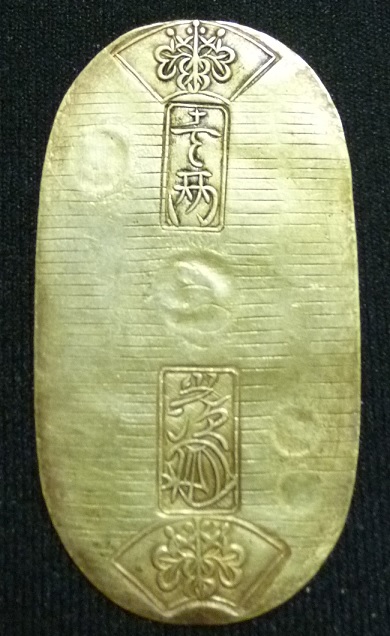

この献上大吉とは、意図的に「大吉」の極印が押された判金で、「大」と「吉」からなるため当時は大変縁起が良いとされていました。そのほか、偶然大吉と言って、金座人印と吹屋棟梁印が偶然に、「大」と「吉」からなる判金も希少価値が高く高値で取引がされています。

献上判と偶然判の違いは、献上判には「大名の収蔵印がある」「両替商の刻印がない」という点があります。また献上判は市場に流通しない小判であるため、状態良いというのも特徴です。

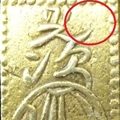

| 鋳造量 | 上 | 中 | 下 |

| 8,120,450両 | 270,000円 | 240,000円 | 200,000円 |

| 偶然大吉 | 800,000円 | 600,000円 | 400,000円 |

| 献上判 | 1,500,000円 | 1,000,000円 | 800,000円 |

| 品位 | 金568/銀432 量目 11.20g | ||

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。

古銭の種類と価値の見分け方はこちらから