文政一朱判金(角一朱)の特徴と買取価格の相場

今回は、角一朱と呼ばれる江戸時代に鋳造された珍しい文政一朱判金の特徴と買取価格の相場をご紹介致します。

ちなみに!江戸時代に鋳造された一朱判金は唯一この文政一朱判金しかありませんので高値で取引されている人気の古銭なんですよ。

気になる買取価格もご紹介しておりますのでぜひ最後までお読みくださいね(^^♪

この文政一朱判金(角一朱)は、文政7年(1824年)にから天保3年(1832年)に鋳造されました。

文政一朱判金は、他の二分判金や一分判金には見られないほぼ正方形の形をしているのも特徴で、その形から別名『角一朱』とも呼ばれています。

この文政一朱判金が鋳造された文政時代には、当時、幕府が禁じていた日本地図などの書物を日本国外へ持ち出そうとした医師シーボルトが起こしたシーボルト事件や、日本の沿岸に接近する外国船は見つけ次第に砲撃・追い返し、また、上陸した外国人については逮捕を命じた異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)が文政8年(1825年)に出された時代でもあります。

冒頭で申し上げたとおり、江戸時代に鋳造された唯一の一朱判金がこの文政一朱判金(角一朱)です。後にも先にも一朱判金は、この文政一朱判金(角一朱)しかありません。

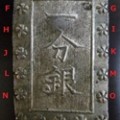

こちらが文政一朱判金(角一朱)の表面です。

表面は、他の一分判金や二分判金の多くに見られる五三の桐紋が刻まれ、下部には、くっきりと『一朱』と刻まれています。

また、裏面はご覧のとおりで、二分判金や一分判金にも見られる後藤光次の極印もあります。

量目は、1.39g、大きさは、1.1cm×1.1cmです。

江戸時代に鋳造された一朱判金はこの文政一朱判金(角一朱)しかないことから希少価値があり、状態が悪くても60,000円もの値がつきます。

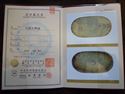

文政一朱判金(角一朱)の中には、逆内と言って、表面と裏面の方向が逆になっているものがあり、さらに希少価値が高くなり状態が良ければ35万円もの高値になることもあるほどです。現在で言うエラーコインですね。

ヤフオクやメルカリなら3万円前後から5万円前後の買取価格で取引されており、状態や鑑定書がある・なしで価格も変動しているようです。数年前は2万円前後で落札することもできましたが最近は値が上がってきているようです。

ただ、真贋不明など本物か偽物かどうか見分けが付かない文政一朱判金(角一朱)も中にはありますので、量目が明らかに違う場合は購入しない方が良い時もありますので、ご購入する際は十分にご注意くださいね(^^♪

| 鋳造量 | 上 | 中 | 下 |

| 2,920,192両 | 120,000円 | 90,000円 | 60,000円 |

| 逆打 | 350,000円 | 250,000円 | 150,000円 |

| 品位 | 金123/銀877 量目 1.39g | ||

※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。

古銭の種類と価値の見分け方はこちらから